読みもの

【レポート】湯癒草々ハーブの会~オリジナルのハンドクリームを作ろう

2023年2月23、24日に【湯癒草々ハーブの会】第二回目を開催しました。 テーマはハンドクリーム。 家事や仕事でついつい、ささくれやひび割れといったトラブルも起きやすい季節ですね。 そんな毎日のハンドケアに欠かせないアイテム、自分で作ることができるんです! 今回は自分たちでオリジナルのハンドクリームを作ってみました。 まず最初に、材料一つ一つについて説明していきます。 聞いたことのあるものもあれば、あまり触れたことのない材料もあって なんだか新鮮な気分。 それらをレシピに沿って量っていきましょう。 目盛りを見ながらそーっと注いでいきます。 今回使うのはカレンデュラオイル。 ビタミンAなどが含まれているので、傷跡を綺麗に修復してくれる作用があります。 保湿が物足りなければシアバターをミックスしてみて下さいね。 肌なじみがとてもよく、肌を乾燥からガードしてくれます。 材料を量り終わったら植物エキスの登場です。 リラックスだけでなくスキンケア効果のあるラベンダー、 ビタミンCがたっぷりのユズなど全部で8種類。 皆様がお好きな配合で入れてくださいね。 ...

【レポート】自分で作る手前味噌「お味噌作りワークショップ」

味噌を仕込む人が多い冬 湯癒草々でも、味噌作り講座を開催しました。 今回の講師は植物療法士の土屋敬子さん。 敬子さんは、植物療法士の他に服飾作家、星よみと多彩にご活躍されています。 とってもステキですね。 敬子さんが味噌作りを始めたのは、お子さんが生まれて食べるものの大切さを学ぶ機会をもらったことがきっかけ。 味噌の材料はとてもシンプルで、これは自分でも作れるのでは?と思い味噌作りを始めたそうです。 材料があれば、誰でも作れる味噌。 友人からのリクエストもあり、味噌作りの講座をするようになりました。 敬子さんの講座は味噌作りの前に、味噌の話や発酵の話からスタートします。 一般的な麹味噌、関西地方の白味噌、九州地方の麦味噌、 東海地方の豆味噌(赤味噌)の話を聞きながら、 味噌を試食して味くらべもしました。 我が家では、白味噌は使うことが少ないので、こんなに甘いんだと再認識。 先生の作った手作りの麹味噌は、辛いと感じることなく普通に食べられるのが嬉しい。 赤味噌においては、普段使いするけれど味噌だけで食べることはほぼないので、 これも良い体験になりました。 そして、本題の味噌作りです。 先生が柔らかく煮てくださった大豆「熊本産のふくゆたか」を手で潰していきます。 とても潰しやすい柔らかさ! 自分で作る時は、こんなに柔らかく煮ていないので、大豆の煮方も勉強になりました。 先生のやり方は、ワンボウルで作業する できるだけ洗い物を少なくする!方法です。 主婦にとっては嬉しいですよね。 潰した大豆を避けて 米麹と塩を入れて混ぜ合わせます。 米麹と塩がよく混ざったら 避けてあった大豆と混ぜるだけ。...

【レポート】湯癒草々ハーブの会~バスハーブブレンド

2023年1月より、湯癒草々ハーブの会がスタートしました。 第一回のテーマは「15種類のハーブで作るバスハーブブレンド」です。 まずは、お風呂とハーブの良さを伝える植物浴のお話を。 江戸時代に入る前までの蒸し風呂の話や江戸時代に入ってからの湯舟や銭湯の話に加え植物浴との違いを知ってほしくて、鉱物性の温泉の話もさせていただきました。あれもこれも伝えたくて、ついつい話が長くなってしまいます。 そして、みなさんが一番興味のあるハーブの話に続きます。今日のラインナップは15種類。 ローズ、ラべンダー、カモミール、ユズ、ペパーミント、シナモン、ミカン、ダイダイ、ユーカリ、セージ、ローズマリー、ジンジャー、ヨモギ、トウキ、ベニバナ 今回は珍しいハーブも用意しました。これだけのハーブはなかなか集められませんよね。 それぞれの香りを確かめながら特徴をお伝えして、自分の好きなハーブを見つけていきます。 ローズは花の女王と呼ばれていますが、とても華やかでブレンドを鮮やかにし、カモミールの可愛いお花は、ブレンドの彩りを良くしてくれます。 また、ラベンダーは、バスタイムをよりリラックスさせてくれる香り。どのハーブも特徴があって、ブレンドに入れたくなるのです。 ハーブの話が終ると、ブレンドのレシピ作りです。テーマを決めて2種類のブレンドを作成してもらいました。ハーブ同士で相性の悪い組み合わせはありませんので、自由に組み合わせます。どうしても迷ってしまう皆さんに「好きな香りや色合いで決めてくださいね」とお伝えしました。効果効能で決めてしまうと、どうしても彩りがさみしくなってしまいます。せっかくの機会なので、見た目もステキに仕上げたいですよね。 みなさん、とても楽しそう。ステキなブレンドに仕上げてくださいました。 この講座では、たっぷりのバスハーブをお持ち帰りいただけます。まだまだ寒い日が続きますので、きっと今日のバスハーブが大活躍してくれていると思っています。 ご参加くださり、本当にありがとうございました!!こちらの講座は定期的に開催させていただきますので、ご興味のある方はぜひチェックをお願いいたします。 湯癒草々では、今後も楽しい講座を開催していきます。これから開催する講座についてはこちらをご覧ください。 https://yuyu-sousou.com/collections/experience-yuyusousou みなさまの参加を楽しみにお待ちしております。 ▼ 今回使用した、バスハーブはこちら ▼

フレンチプレスを使った薬草 ハーブ湯の入れ方

薬草やハーブは熱湯で抽出すると、水溶性の成分がより抽出されます。今回は、フレンチプレスを使った薬草 ハーブ湯の入れ方をご紹介します! せっかく薬草やハーブを使った湯に浸かるのなら少しだけ手間をかけて、濃厚な植物のお風呂をお楽しみください。 やり方はとても簡単です! 1.お湯を沸かす2.フレンチプレスに薬草 ハーブの入った袋を入れる3.フレンチプレスに熱湯を注ぐ4.薬草 ハーブを熱湯にしみこませながら何度か押し込み、成分を抽出する5.抽出したエキスをお風呂に入れてなじませる6.薬草 ハーブの入った袋は少し冷めてから入れてください。 湯船の中で、さらに揉みだし、植物エキスを絞り出しましょう!! 植物のエキスだけでなく、香もより濃厚なものになります。贅沢なリラックス浴をお楽しみください。 【商品はこちら】 ▶ 3包入り ▶ 10包入り

【レポート】みつろうキャンドルとアロマワックスバー作り講座

間もなくクリスマスを迎える12/19「クリスマスに飾れる木の実の台座つきみつろうキャンドル&森の香りのアロマワックスバーづくり」を開催しました。 講師は、森林インストラクターの半谷美野子さん。現在は、山林資源の活用についての活動などにも参加されています。 まずは、みつろうの話からスタートです。 ハチの巣の話から、みつろうが作られる仕組み、みつろうの成分まで、事細かく説明をいただきました。 みつろうとは、ハチの巣箱の中に作られる自然巣や採蜜時にできる切り取った蜜蓋などを原料にしたものです。 一般に売られているみつろうは、余計なものを排除し、精製されているのでとてもキレイな黄色もしくは白色をしています。しかし、そこにたどり着くまでには、加圧圧搾したり、煮溶かしたりと面倒な作業が必要なんだそう。 また、ハチミツの種類や蜜源の違いにより、みつろうの色や香り、成分まで巣によって異なるそうです。天然のものって感じがしますね。 続いて、みつろうの歴史です。古代ギリシャ・ローマ時代より、主にロウソクの原料として使われたみつろう。電気が発達するまでの間、養蜂はみつろうを採取する目的で創られたとも考えられているそうです。 日本のロウソクの話では、奈良時代にはじめて登場したということや、平安時代にはみつろうに代わって松脂ロウロクの製造が始まった話や和ろうそくの話などを聞くことができました。 また、ミツバチの現状についての話ではミツバチが減ってきている現状やそれに伴って起こる農作物への影響などを知ることができました。 さらに、日本の養蜂家も減少している話を聞き、国産ハチミツがより貴重なものに感じました。 そして、その貴重な国産ハチミツの試食の時間です。 今回は、犬山 入鹿ハチミツさんのハチミツと八百津 おおだいら養蜂さんのハチミツを試食しました。 クリスマスにちなんで、ローゼルとローズにラベンダーミントを添えたブレンドハーブティーを一緒にお出ししました。 ハチミツとの相性も良く、とても美味しかったです。 試食のあとは、キャンドル作りです。 まずは、木の実を選ぶところから。たくさんの木の実から、自分好みのものを好きなだけチョイスできます。 かわいい木の実たち。たくさんありすぎて選びきれませんね。 木の実をチョイスできたら、土台を飾り付けます。皆さん、とてもセンスが良いです。 土台の飾り付けが終わったら、みつろうキャンドル作りです。 キャンドル用の芯に溶かしたみつろうを少しずつ、つけては乾かし、つけては乾かしを繰り返します。 地道な作業を続けるのですが、これがなぜか楽しいのです。 どんどん太くなっていきます。...

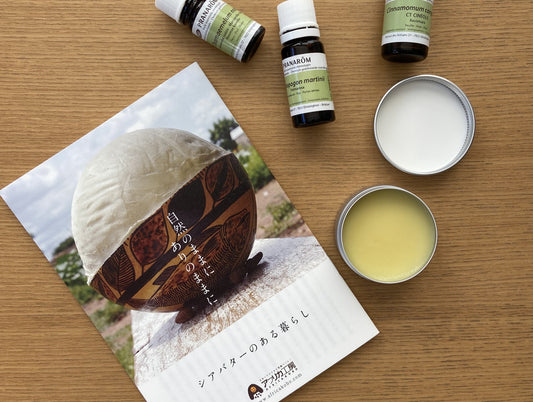

【レポート】シアバターのプロが教えるMYシアバター作り講座

2022年11月23日、講師にアフリカ工房の前田夫妻をお迎えして、五感で感じる私の香りをブレンド シアバターのプロが教えるMYシアバター作り講座を開催しました。 まずは、シアバターの話からスタートです。 講師のお二人は、アフリカのガーナで出会いました。ご主人の大蔵さんは、ガーナ共和国にてバスケットボールの指導者を、奥様の眞澄さんは、ガーナ大学に4年間留学されていました。 そのガーナ滞在中に奥様が出会ったのが、食用や保湿クリーム、ケガの治療にも使われている良質なシアバターでした。 その良質なシアバターの伝統的な製法も教えてくれました。 これは、シアバターの種です。私は初めて見ました!種は、どんぐりのようでとても硬いです。 シアバターの木から実を採取し、種を取り出します。その種を天日で乾燥させ、乾燥した種をさらに炒るそうです。 炒った種を砕き、ペースト状にして、水を加えてホイップ状にします。そして、水を蒸発させ、ろ過して、冷ます。 以上のように、大変手のかかる作業で丁寧に作り上げます。この伝統的なシアバター作りは、主に女性の仕事のようです。 この本物のシアバターを日本に伝えたい想いで、アフリカ工房を立ち上げ現地の生産者さんとの会話を大切にしながら、適正な価格で取引をするフェアトレードで取引をされています。 シアバターの成分は肌なじみの良いオレイン酸やステアリン酸。保湿効果やお肌の保護、再生をする力があるそうです。 シアバターの次は、バイバブオイルについてです。今回は、シアバターとバオバブオイルをブレンドして作ります。なんて贅沢なんでしょう。 バオバブオイルは、マラウイ・ジンバブエから届いたものです。 その成分も優秀で、若返りのビタミンとも言われているビタミンEが大変多いのが特徴です。これは、使用するのが楽しみになりますね。 続いては、西洋占星術と四元素(以下、4エレメント)の話です。女性は、占いが好きな人が多いですが、ただの占いでもないようです。 4エレメントとは、火・風(空気)・水・地(土)の4つの元素から構成されるとする概念です。 火の元素は、情熱的でエネルギッシュ。風の元素は、滞った思考を刺激し活性させます。 水の元素は、優しさや安心感を与え、地の元素は、鎮静し落ち着かせる働きを持ちます。 また、太陽星座の話を聞きながら、太陽星座の元素も学びます。 私の太陽星座の元素は「地」。その性質は、責任感が強く、仕組みやルール作りができ、結果を作り出すために努力をする人だそうです。これを聞くと、とても仕事のできる人みたいですね。 そして、4エレメントの持つ香りと自分の星座やその日の感じ方により、自分の香りをチョイスしていきます。 私がチョイスした香りは、「プチグレン」「サイプレス」「ネロリ」「ブラックペッパー」...